二科展2年目の挑戦

2022年09月06日

2010年に趣味で木彫刻を始めた。

最初はホームセンターで板と彫刻刀5本セットを買ってきて、写真を見ながら平面の地蔵菩薩を彫り始めた。しかし、思いつきから始まった彫刻の道。やはり独学では限界があった。これは誰かに教えてもらわないと上達しないと思い、指導者を探しはじめ、何も情報がないところから幸運にもこの世界の第一線で活躍する仏師の先生と出会うことが出来た。

まずは一番よく使う「小刀」という2種類の彫刻刀の使い方や、木目によって彫る方向などを教わり、基本中の基本である「地紋彫り」という模様を彫るところから始めた。

そして彫刻を習い始めて間もない頃、あるテレビ番組から“今ハマっている趣味”をテーマにその姿を収録したいという話が舞い込んできて、私は始めたばかりの彫刻のシーンを収録してもらうことにした。その際、何か一つ作品を作っているところを撮りたいという要望が番組側からあり、私はずっと彫ってみたかった龍のパネルを彫ることにした。これが初めて作品として取り組んだ第1作目となる。

今見ると1~2日もあれば彫れそうな簡単な作りのものだが、当時はどこまで彫り進めていいか恐る恐るで先が見えない。先生は「面で考えてください」と言うが、平面の作品における面という概念が全く分からない。完成までおおよそ1ヶ月ほどかかっただろうか。やっと仕上がったという安堵感と、初めての作品にしてはかなり上等ではないかという満足感があった。

それから10年近く毎日彫っていると、あのとき先生が言っていた“面で捉える”や、“どこまで彫り進めていったらいいか”が見えるようになっている。人間は年齢に関係なく、成長するんだということを実感する。

それ以降、様々なテーマの作品を仕上げていったが、今回そのとき以来となる久しぶりの“龍”の製作に取り掛かった。子供の頃からだんじり彫刻に憧れていた私がイメージする、理想の龍の姿を彫った10年ぶりの「龍図」である。まずはイメージする龍を具現化するため、絵の下描きを行った。

自分なりのリアルな龍を彫りたいと思ったが、そもそも龍は想像上の生き物であるから、写実という言葉は当てはまらない。龍の起源は諸説あり、西洋ではドラゴンと言われ日本人が描く龍とは形状も異なる。日本の龍は中国から入ってきたとされているが、中国のそれとも少し異なる。想像上の動物であるがゆえに、各国の文化と融合し、形も性格も独自のスタイルに変化していったのだ。

西洋のドラゴンは悪魔的性格を持つ怪獣であり、中国の龍は権力の象徴、日本の龍は神仏習合により神道の守護神として神社などで多く見られるようになった。そして全国の神社でその土地の風土に合った姿に変化していったのだ。京都を中心とした流れによる龍には、どこか優しさや可愛らしさを感じる姿があるが、関東彫りは厳つい(イカツイ)姿。とそれぞれの地域に応じた趣がある。

龍の達人として名を残した立川流、後藤流、伊八流、彫常流。そして関東彫りの流れを上越地方に広めた石川雲蝶など、名士達が次々に傑作を作り、その地域に応じた龍の様式を根付かせていった。これらの傑作は日本でもっと認められ、重要文化財として国が保護していく必要があると私は思っているのだが。

私が生まれ育った愛媛県西条市は多くの彫刻家を輩出している。伊藤鐡石を始めその弟子たち、ブロンズ彫刻の伊藤五百亀など。そのなかでも西条好みの龍の姿を確立した彫刻家が近藤泰山である。彼は関東彫りの流れを汲む彫刻家だ。私も子どもの頃から西条のだんじりに施された近藤泰山の龍の彫刻を見て憧れてきた。その泰山流の龍の姿はのちに、西条市の彫刻家で恐らく今現在、日本で最多のだんじりを彫刻したであろう石水信至氏に受け継がれていった。このように龍の形態は、それぞれの土地で誰かの手によって作られてきたとも言えるだろう。

もちろん近藤泰山流の龍の姿に憧れを持っているが、私は全国の龍の彫刻を見て回り、運慶や高村光雲の仁王像などにも触発され、自分の理想とする龍の姿をずっとイメージしてきた。そして10年の歳月を経て、この度秋川雅史の「龍」を完成させた。それはだんじりの装飾や神道の守り神としてではなく、ひとつの絵図として自分の理想とする龍の作品だ。

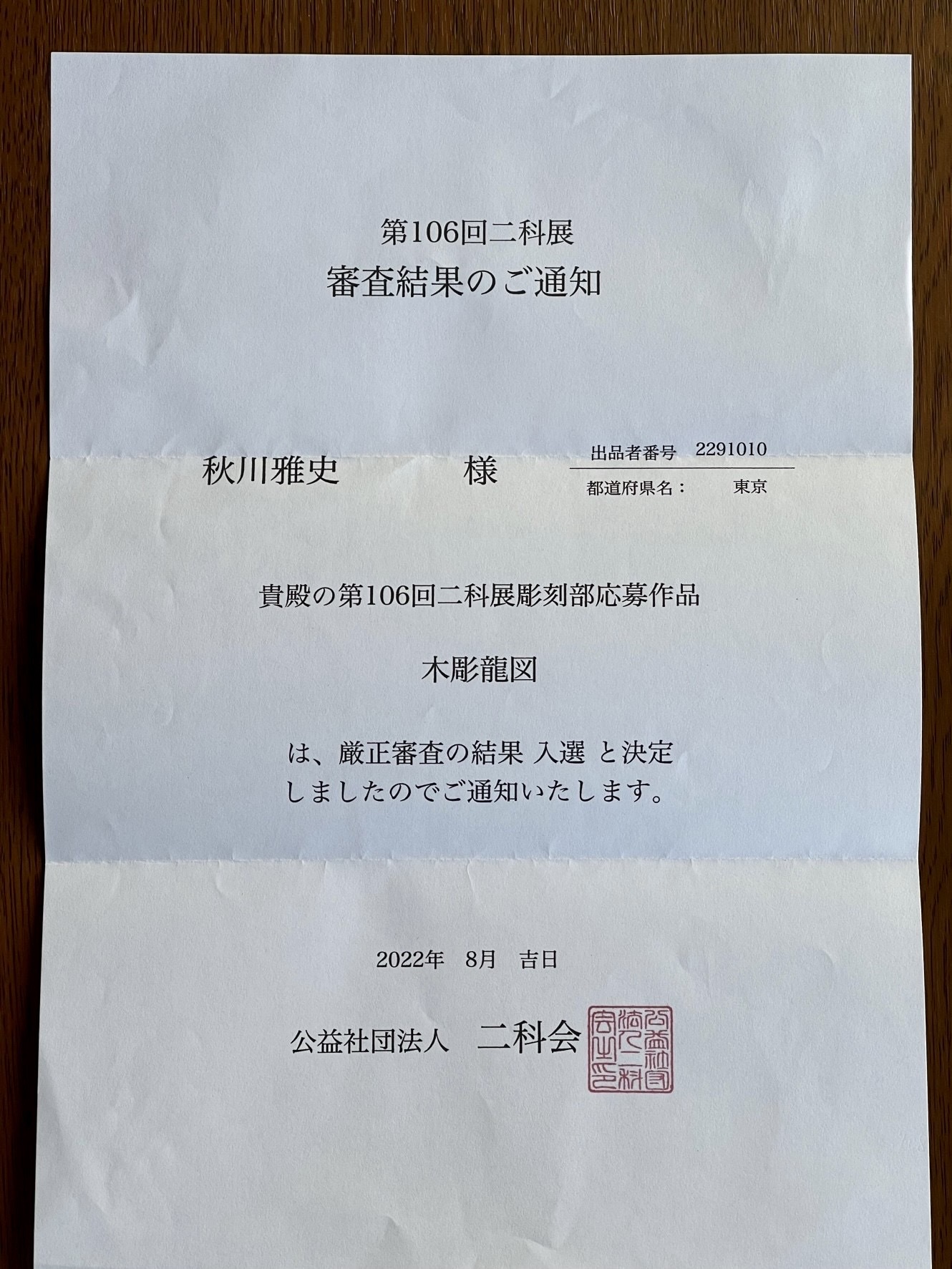

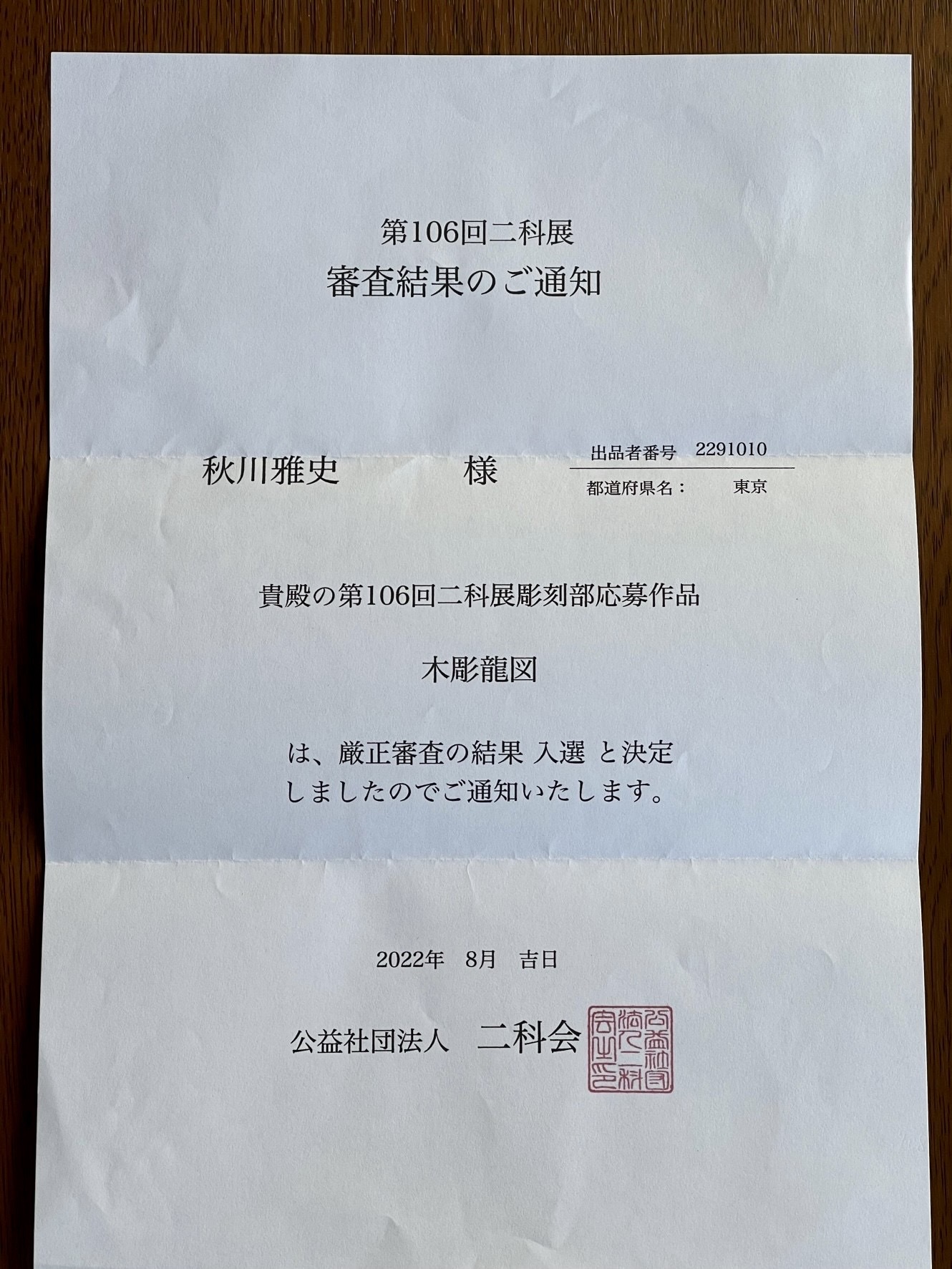

そして本年、この作品を二科展に出品し、2年連続で入選することが出来た。昨年の初入選とは違い、2回目の出品は彫刻家としての真価が問われる挑戦でもあった。

さらに時を同じくして初の個展も開催される。これからは彫刻家としても更なる進化を目指していきたいと思う。

- 最新記事 -

| 2025.09.01 New | |

|---|---|

| 2024.09.04 New | |

| 2023.09.06 New | |

| 2022.09.06 New | |

| 2021.11.17 New | |

| 2021.11.09 New | |

| 2021.11.06 New | |

| 2021.11.02 New | |

| 2021.10.29 New | |

| 2021.10.27 New | |

| 2021.10.21 New | |

| 2021.10.19 New | |

| 2021.09.01 New | |

| 2021.09.01 New | |

| 2021.09.01 New | |

| 2021.08.19 New |