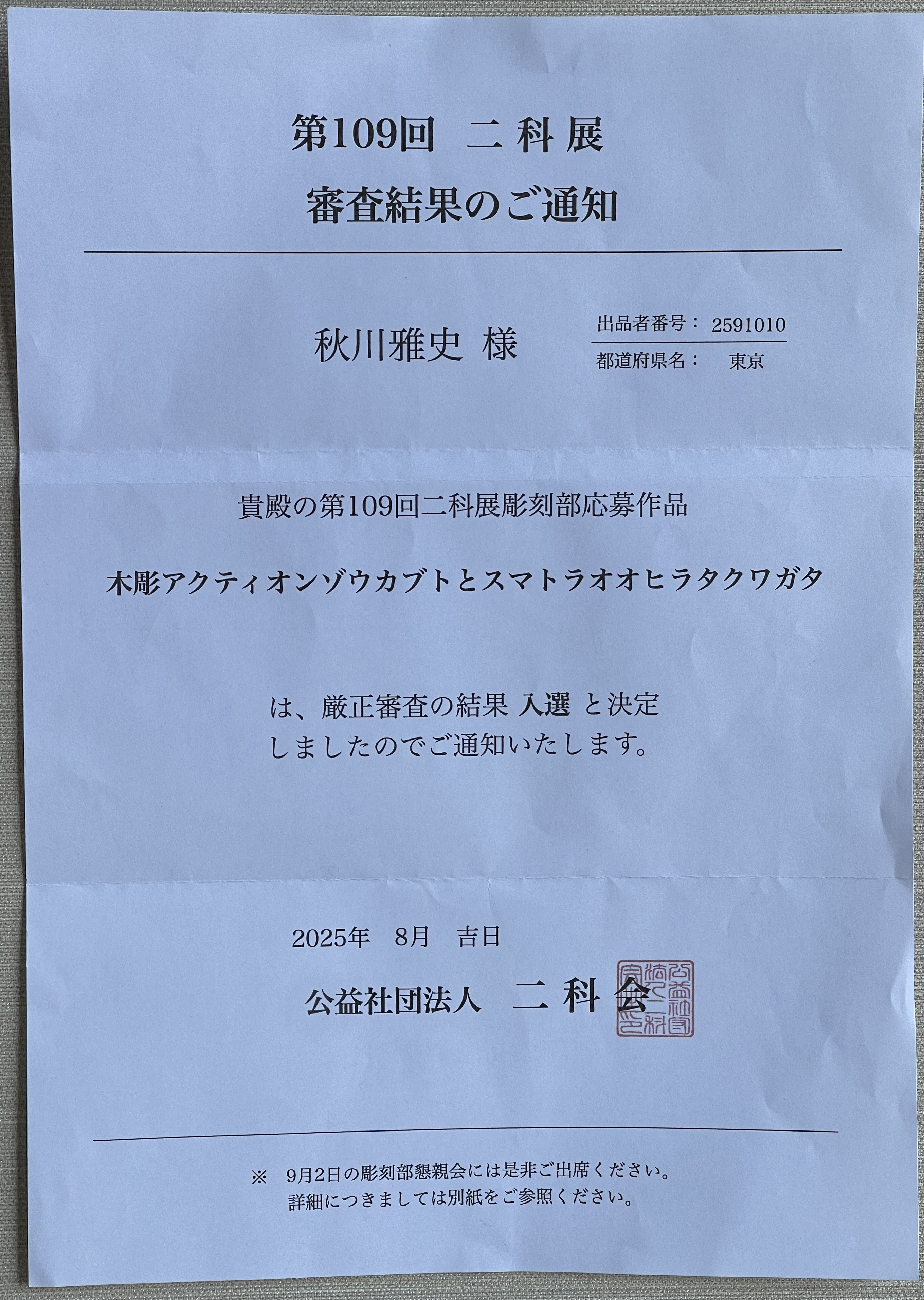

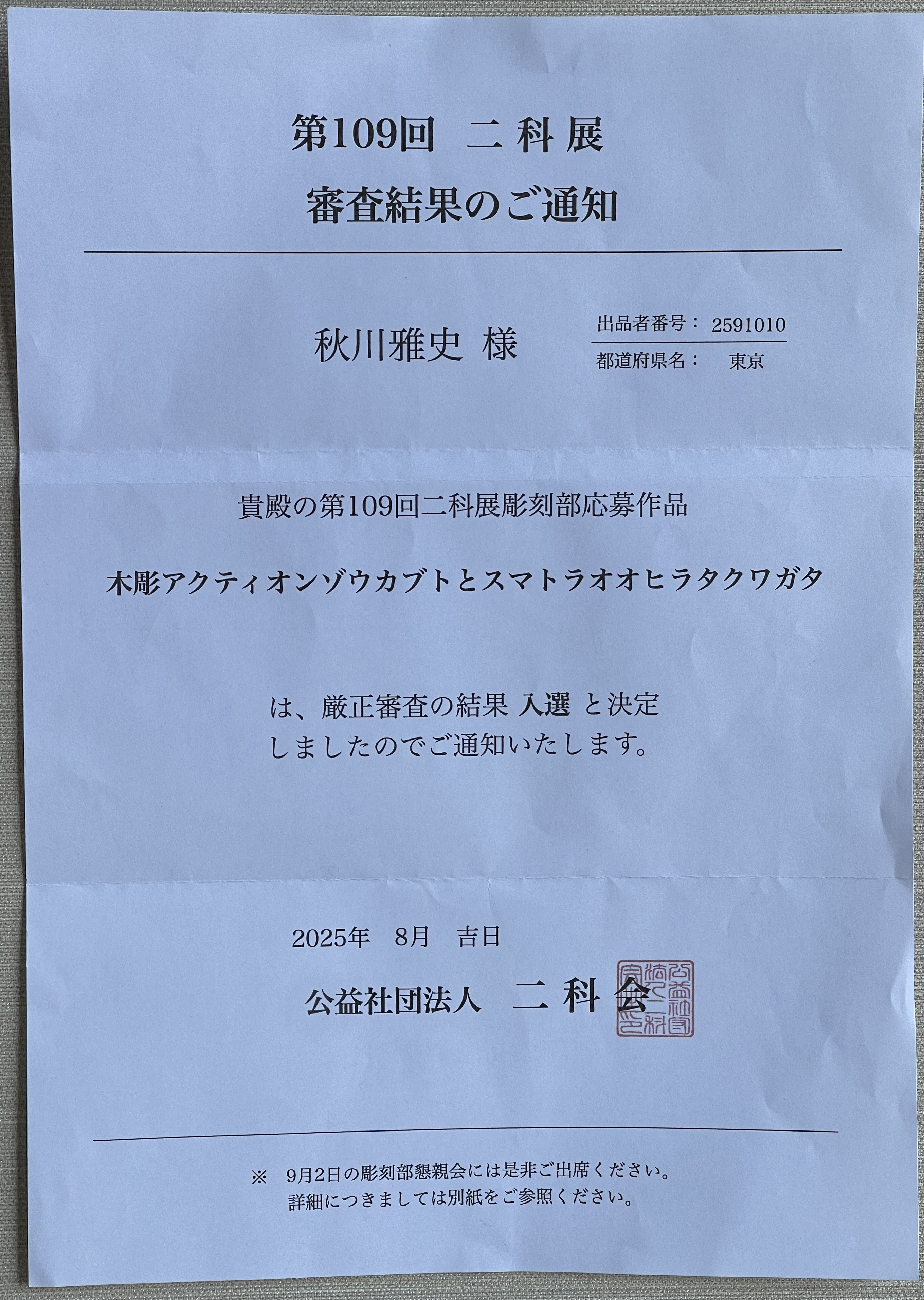

二科展5年目の挑戦「木彫アクティオンゾウカブトとスマトラヒラタクワガタ」

2025年09月01日

二科展の彫刻部門を毎年一般として拝観していると、「この作品は昨年のあの作家の手によるものだ」と分かるようになってくる。

美術の世界には、作家ごとの特徴が鮮やかに刻まれている。たとえば彫刻なら、高村光雲の清澄で鋭い顔立ち、平櫛田中の誇張に富んだ老人像、山崎朝雲の切れ長で異国的な眼差し。絵画においても、ルノワールの柔らかな筆致、横山大観の松の姿、藤田嗣治の和洋折衷の人物表現と、それぞれに独自のタッチがある。鑑賞する者はそこに感銘を受け、作家の個性からエネルギーを受け取るのだと思う。

私自身、初めて二科展に応募したときは、ただその時に彫りたい題材を選んだにすぎず、入選はしたものの「秋川らしさ」にまでは到達していなかった。

しかし三年目、四年目と「対決」をテーマにした写実彫刻に挑戦するうちに、少しずつ自分のスタイルが見え始めてきた。

一年で仕上げられる作品となると、どうしても小さなサイズになる。私は美術館に飾ることを目的とせず、自宅の飾り台に置いて楽しめる作品を目指している。幸い二科展には縦横30センチ以内の小型作品という部門があり、これは私にとって最適なカテゴリーである。昨年はこの部門に初めて出品し、今年も最初から30センチ以内を想定して制作に取りかかった。

昨年の題材は、長さにおいて世界一を誇るヘラクレスオオカブトとギラファノコギリクワガタの対決であった。私は長年ブリードしてきた昆虫であり、そのフォルムを熟知している。制作の段階ですでに、次の作品の構想も決まっていた。それが、アクティオンゾウカブトとスマトラヒラタクワガタとの対決である。

長さではヘラクレスとギラファが圧倒的だが、太さや体積で比べるならばアクティオンとスマトラヒラタに軍配が上がる。私はとにかく巨大な昆虫に魅了され、これらを飼育している。

前回の作品では、ヘラクレスの得意とする投げ技を活かし、木の枝の上での対決を表現した。今回は「重量感」をテーマに、切り株を土俵に見立てて相撲仕立てにした。アクティオンゾウカブトは重心を低く構え、押し出しで相手を退けるのが特徴だ。胸郭を相手の腹部に差し込むことで優位に立つ姿は、まるで相撲の「下手投げ」や「まわしを取った」ような光景である。

制作において難しいのは、意外にも腹部である。細い脚は木目に沿って折れやすいものの、注意深く進めれば彫ることはできる。しかし腹部は凹凸が激しく、通常の彫刻刀では届かない部分が多い。そこで曲がった刃や裏丸といった特殊な道具を駆使し、見えない部分を感覚で彫り進めなければならず、もっとも苦労を強いられる箇所であった。

制作の裏話をひとつ。切り株の参考にと入手したクヌギの木皿を観察していたところ、細かな木屑が繰り返し出てきた。やがて内部からかじるような音が聞こえ、害虫が潜んでいることに気づいたのである。クワガタの産卵木でも同様に害虫駆除の処理が必要であることを思い出し、熱湯で殺菌を施したところ、乾燥後に木に割れ目が入った。

思えば「蛙と蛇」の制作の際にも、参考資料として用いた竹を熱湯消毒したところ割れ目が入り、それを観察しながら作品に写し取ったことで、かえってリアリティを高めることができた。今回も同様に、割れ目の表情を注意深く観察し、作品の細部に活かすことができた。やはり写実表現の根幹は観察にあると痛感する。

歴史上の大家もそうであった。伊藤若冲は鶏を、竹内栖鳳は猫を飼い、大橋翠石は虎を観察するため日々サーカスに通った。彼らはいずれも、写生を繰り返すことで生命を作品に刻み込んだ。比べるのはおこがましいが、私もまた、身近に生きる昆虫を題材にするとき、作品に息遣いのようなものが宿るのを感じる。その実感とともに、竹内栖鳳の「斑猫」を思い出す。もう一度あの作品に向き合えば、きっと命と芸術の深い結びつきを、さらに強く感じられるに違いない。

- 最新記事 -

| 2025.09.01 New | |

|---|---|

| 2024.09.04 New | |

| 2023.09.06 New | |

| 2022.09.06 New | |

| 2021.11.17 New | |

| 2021.11.09 New | |

| 2021.11.06 New | |

| 2021.11.02 New | |

| 2021.10.29 New | |

| 2021.10.27 New | |

| 2021.10.21 New | |

| 2021.10.19 New | |

| 2021.09.01 New | |

| 2021.09.01 New | |

| 2021.09.01 New | |

| 2021.08.19 New |